Benvenuto navigatore in terra di Miglionico!

Eventi

eventi

Storia

pagina di presentazione della sezione storia...

Dalle origini al XIV secolo

La prima fase evidenzia un impianto a parallelogramma costituito da un solo livello fuori terra (TAVOLA.1 e TAVOLA.1A). Tale considerazione oltre a verificare e prendere atto di quanto affermato dal Ricciardi a proposito dell’antichità del piano terra rispetto al secondo in relazione alla presenza, chiaramente individuabile tuttora, della merlatura sulle murature perimetrali, scaturisce anche dalle differenze tipologiche e spaziali degli ambienti, evidenti soprattutto nell'ala della Sala del Malconsiglio: il piano terra e costituito da una successione di ambienti coperti con volte a crociera con eleganti e slanciati archi ogivali, mentre il piano superiore e caratterizzato da possenti arconi a tutto sesto che scandiscono lo sviluppo della volta a botte. La zona sud-ovest ha un andamento rigorosamente quadrangolare, con l'ala destra più ampia della sinistra, ma ambedue spazialmente ripartite internamente in maniera perfettamente modulare, e il braccio trasversale di unione che, proprio perché non mostra una tale geometrica regolarità, desta qualche perplessità circa la contemporaneità costruttiva con le altre due ali. Tale perplessità si evidenzia anche e soprattutto nella mancanza di allineamento dello spigolo destro del fronte interno, che si ritrova al secondo livello in corrispondenza dell’accesso alla "Sala della Stella”. Questa anomalia porterebbe a pensare che la costruzione di questo lato sia avvenuta dopo la soprelevazione degli altri due e che il muro di cinta fosse provvisto unicamente di camminamenti di ronda. Alternativa a tale ipotesi, più attendibile, sarebbe il considerare l'espediente d'angolo realizzalo dopo il terremoto per una più efficace distribuzione degli accessi ai vari ambienti. D’altro canto, il ballatoio attraverso cui si accede nella Sala della Stella e chiaramente una aggiunta moderna. Un ultima considerazione che conforta questa tesi e costituita da un altra descrizione del Ricciardi il quale, dopo aver riferito che: “Entrandosi in somma nel piano superiore, dopo essersi percorsa lunga fila di sale e camere per due lati del Castello, arrivasi al lato settentrionale nel cui angolo Nord-est vedesi una saletta detta Sala della Stella...” chiarisce che: “Di queste località si parla qui come esse erano prima de 16 dicembre 1857. Pel tremuoto allora avvenuto tutto si è ora cambiato.” Questa zona costituisce il nucleo residenziale del castello. Il corpo ubicato a nord-est che contiene la porta di accesso originaria e il cosidetto mastio, dei quali parleremo in seguito, si sviluppa in forma triangolare e costituendo una sorta di antemurale, è la zona riservata agli armigeri. Le mura perimetrali di questo impianto sono costellate da torri, circolari ai vertici, quadrangolari quelle intermedie. Un simile impianto richiama analoghe fabbrichemilitari federiciane: non essendoci alcun riferimento, però, nella pur copiosa letteratura relativa alle opere fortificate di Federico II, del Castello di Miglionico, probabilmente la sua costruzione è posteriore a tale periodo e potremmo farla risalire a cavallo della meta del XIV secolo. D’altra parte una attenta lettura dei caratteri architettonici conforterebbe tale tesi: portali e finestre archiacute, volte goticheggianti sono frequenti al piano terra. E probabile, quindi, che i progettisti abbiano preso a modello gli impianti svevi, e solo l'orografia del terreno abbia impedito un impianto analogo a quello del castello di Lagopesole. Nuove e pressanti esigenze di carattere difensivo avranno indotto i realizzatori ad avanzare in maniera più concreta le torri rispetto al perimetro delle mura. La ricostruzione ipotizzata di questa prima fase (TAVOLA.1 e TAVOLA.1A) evidenzia tre elementi fondamentali:

1) Il perimetro sud-est della costruzione e privo dei manufatti che saranno il risultato di ampliamenti successivi:

a) il corpo compreso tra i due alti barbacani può essere ricondotto a fasi cinque-seicentesche;

b) il fabbricato che si sviluppa a lato dell’attuale portale e una costruzione riconducibile alla fine ottocento inizi novecento;

c) la cosidetta cappella che le fonti storiche e i caratteri formali daterebbero al XIV secolo, per evidenti considerazioni di carattere logistico (si veniva a trovare all’esterno della cinta muraria), inducono a non accettare tale stato di cose. Purtroppo le varie trasformazioni e cambiamenti d’uso subiti da questi ambienti (prima frantoio, poi falegnameria), impediscono, al momento attuale, di chiarire il problema;

2) Lungo il perimetro sud-est della costruzione, libero quindi dei manufatti di cui sopra, si ergono altre tre torri, in analogia a quanto presente sul lato opposto: due quadrangolari intermedie, una circolare posta all’attacco del corpo quadrangolare con il triangolare. Il lato est quindi del corpo triangolare e costituito unicamente dalla torre quadrangolare intermedia al muro di cinta al quale, dalla parte interna, si addossa la scalinata attraverso cui si accede sia al camminamento di ronda sovrastante detto muro di cinta, sia a quelli che si sviluppano lungo tutto il perimetro del castello: tale perimetro è caratterizzato, come già riferito, da una merlatura ancora individuabile nella muratura (VEDI FOTO A - VEDI FOTO B). Sul fronte interno di questa, sul lato settentrionale, al di sopra della copertura dei locali oggetto di ricostruzione dopo il terremoto, sono evidenti i fori per l’alloggiamento delle travature lignee di sostegno dei camminamenti. Al vertice dell’area triangolare e molto probabilmente nel sito ove attualmente si apre il portale di accesso, non originario, ma costruito dopo la confisca del 1829, e con evidenti segni di rimaneggiamenti dovuti presumibilmente alla ricostruzione post-terremoto, si potrebbe supporre la presenza del mastio. Una testimonianza in tal senso ci viene da Nicola De Ruggeri il quale, nel 1940, descrivendo il castello, lo cita munito di "sette torri, tre quadrate, tre agli angoli formate da doppie torri, una diroccata a destra entrando nel portone......). Considerando che anche il Ricciardi parla di sette torri e non essendo più esistenti quelle inglobate negli ampliamenti cinque-seicenieschi dell’ala sud-est, si potrebbe affermare, con una buona approssimazione, che l’area dell’attuale portale è caratterizzata dalla presenza di questa torre, più alta delle altre, dalla quale si può spaziare, oltre che sul territorio circostante, anche sull’intero paese. Cosi impostato l’impianto di Miglionico risponderebbe ai canoni delle costruzioni fortificate con la costante presenza del mastio. Inoltre, questa torre serve anche quale elemento di difesa dell’antica porta di accesso.

3) L’antica porta di accesso, scomparsa a seguito delle ricostruzioni e trasformazioni dei luoghi dopo il terremoto, si apriva sul lato nord del corpo triangolare. Il Ricciardi la riporta ancora esistente al 1867, anche se in fase di profonda trasformazione, e ci fornisce una descrizione della stessa che permette di risalire, con buona approssimazione, al sito originario: "II suo ingresso adunque preceduto da un lungo e largo spianato , oggi guarda il Nord-Est : ma l’antica sua Porta era pero a fianco della presente , cioè guardava il Sud. Di questa porta , già posta su di un masso di fabbricato ch’estendesi d’innanzi come un davanzale , sul quale esser doveva un antiporta , veggonsi ancora in buono stato i pilastrini con l’architrave, di pietre intagliate. Accanto del detto architrave ci stanno come due Tigri anco di viva pietra , e nel sommo vedesi lo stemma baronale de Bisignani , formato da uno scudo inclinato con una fascia a traverso , sopra del quale e posto un cimiero , con morione abbassato , dalla cui sommità escono due grandi corna bovine... Sul detto architrave vedevansi inoltre , sino a non molti anni addietro , gli antichi merli con le petriere sporgenti , ed uno stretto loggiato per accorrere in giro , a difesa della porta. Ormai merli e petriere sono scomparsi, ed ora mi dicono che va pure ad essere distrutta la intiera porta per nuova costruzione, che sta facendo il proprietario. Per questa antica porta adunque entratosi nell atrio interno, nel bel mezzo vedesi l’antico cisternone , e la lunga gradinata......". Il De Ruggeri, riprendendo quanto riferito dal Ricciardi, localizza la porta alla sinistra dell’attuale accesso: "L’ingresso al castello è al lato N.O., ma l'antica porta (cui accedevasi solo dopo aver attraversato il ponte levatoio!?) a sinistra dell’attuale, a Sud. fu murata per la sovrappostavi nuova antiartistica costruzione di cui innanzi. Questa antica porta, in corrispondenza all’interno della corte, mostra lo stemma dei Bisignano (che stava sull’arco superiore) ...." "Accanto alla detta antica porta (all’interno) vedesi ancora a destra un avanzo di una sola delle tigri che la fiancheggiavano.” Come si può ben intendere, la porta cui fa cenno il De Ruggeri, è l’arcata tompagnata, sulla sinistra dell’ingresso. Considerando le ridotte dimensioni di questa, e gli spazi limitati di tale luogo, con la presenza del mastio e la lunga scalinata che occupa quasi interamente questo lato delle mura, risulta arduo localizzarvi la porta. Certamente quello che avrà indotto il De Ruggeri a questa considerazione sarà stata l'orientamento su citato: “II suo ingresso (.......) oggi guarda il Nord-Est.; ma l’antica sua Porta (........) guardava il Sud”. Probabilmente lo storico, nel descrivere la porta antica la guarda dall’esterno del fabbricato (e non poteva fare altrimenti essendo la stessa inglobata in abitazioni private, e descrivendone le decorazioni che evidentemente erano poste sul fronte esterno e non interno, in maniera cosi dettagliata), mentre quella attuale la osserva dall’interno del cortile. Gli elementi scultorei decorativi, descritti sopra, sono ancora presenti all'interno dell’atrio, inseriti nella

muratura della scalinata (VEDI FOTO). Mentre non è individuabile, al momento, alcun elemento che possa indicarci con certezza la posizione della porta. Nella ricostruzione allegata, questa e stata posizionata accanto all’attuale accesso, riconoscendo nella porzione di muratura presente alla base del piedritto destro del portale i resti di quel “Masso di fabbricato ch’estendesi d’innanzi come un davanzale". D’altro canto, sul paramento esterno del muro di cinta si intravede una discontinuità muraria che potrebbe far pensare ad una apertura successivamente tompagnata. Inoltre lo spigolo di muratura che si eleva da tale masso, chiaramente tagliato sino all’altezza in cui è costruito con pietre squadrate, potrebbe costituire il fianco dell antiporta. Una ultima considerazione da farsi per confortare la tesi della ubicazione dell’antica porta riguarda la strada di accesso. L’unica strada che corre sul lato orientale è quella che conduce alla Porta Pomarico (quella cioè che attualmente sale dalla nuova fontana pubblica -Pila-, passando davanti al Palazzo Comunale): ma questa giungeva nei pressi del castello, nel luogo ipotizzato dal De Ruggeri per l’ubicazione della porta, attraverso un sentiero abbastanza ripido. Riferendoci, invece, alla localizzazione della porta così come enunciata precedentemente, l'attuale estramurale che costeggia il paese partendo dalla fontana pubblica nei pressi del bivio per Grottole, giunge sin sotto il Castello e davanti alla porta alla quale si arriva dopo aver percorso tre rampe a tornanti. In altre parole, l’ingresso si viene cosi a trovare più alto del piano di posa delle mura perimetrali ed è accessibile unicamente mediante i due terrapieni: chiunque tenta di entrare è esposto al tiro delle sentinelle in condizioni di inferiorità e disagio. Analoga situazione si riscontra nel Castello di Lagopesole. Le sistemazioni della strada e del piazzale anteriore hanno cancellato qualsiasi traccia di questo stato di cose.

Evoluzione storica del Castello

di Biagio Lafratta

La descrizione che Teodoro Ricciardi fa del Castello del Malconsiglio di Miglionico nel 1867, rappresenta l’unico riferimento bibliografico d'archivio, esistente al momento, che possa far luce, anche se in maniera alquanto superficiale, sullo stato dei luoghi prima che avvenimenti naturali (terremoto del 1857) e trasformazioni di adeguamento funzionale, alterassero quelli che sono i caratteri volumetrici e formali del maniero quando, a seguito delle leggi abolitive della feudalità, nel 1829 questo è confiscato alla famiglia ducale dei Revertera di Salandra, ed è successivamente venduto a tale Stancarone Giuseppe da Miglionico ed altri, quali abitazioni private. Fortunatamente questi avvenimenti, soprattutto gli interventi di trasformazione e ricostruzione, hanno interessato una zona non eccessivamente rilevante sotto l’aspetto architettonico, per cui la maestosità del fabbricato permane in tutta la sua imponenza.

Da una attenta lettura del manufatto si evince chiaramente che l’organismo è il risultato di vari ampliamenti avvenuti nel corso dei secoli. Risulta difficile risalire all’epoca del primo impianto. Le fonti storiche citano il castello come già esistente al 1110 ma non vi sono elementi che possano avvalorare tale tesi. Per tale motivo si cercherà di individuare le fasi più significative dello sviluppo della fortificazione, relazionandolo a fattori storici, quali la Congiura dei Baroni del 1485, avvenimento che ha annoverato il Castello di Miglionico negli annali della storia socio-politica del Meridione, e l’abolizione della feudalità, e ad aspetti architettonici, sulla scorta delle caratteristiche artistiche più evidenti. Si e cosi giunti alla individuazione di quattro fasi evolutive, che proprio perché non supportate da fonti di archivio, ma risultato di ragionamenti logici sui pochi elementi disponibili, non possono avere carattere di certezza. Un punto fermo che viene assunto quale elemento di base è costituita dall’articolazione planimetrica perimetrale.

Dal XIV secolo alla Congiura dei Baroni

Per la ricostruzione della seconda fase (TAVOLA.2A - TAVOLA.2B) si è preso, quale riferimento temporale, il periodo storico della Congiura dei Baroni. L’evoluzione della tattica militare, sia offensiva che difensiva, fa si che i castelli, una volta edificati esclusivamente per ragion militari, assumano nel tempo funzioni più prettamente residenziali e diventino l’espressione della grandezza del Signore. Il castello del Malconsiglio incomincia ad assumere l'aspetto di imponenza che tuttora conserva. Si costruisce il piano superiore: le merlature scompaiono inglobate nella nuova muratura (FOTO A - FOTO B): le torri si elevano e forse quelle d’angolo posteriori assumono la configurazione attuale: l'inserimento della zona destinata ai collegamenti verticali ne raddoppia il volume: la scalinata esterna diventa lo scalone di accesso alla residenza comitale, mentre nuovi collegamenti vengono realizzati per raggiungere le postazioni di difesa superiori (scalinata a ridosso del muro perimetrale, interno al cortile, della Sala del Malconsiglio). Il corpo triangolare conserva la propria fisionomia.

Dalla Congiura alla abolizione della feudalità

Il passaggio del feudo di Miglionico dai Sanseverino ai Revertera, duca di Salandra, determina la definitiva trasformazione del castello da fortificazione a residenza baronale. Pur conservando l’impianto originario, il prevalere del carattere residenziale modifica il sistema distributivo interno (TAVOLA 3A - TAVOLA 3B - TAVOLA 3C). Sul fronte esterno del lato orientale, in adiacenza alla torre quadrangolare intermedia, si costruisce il locale indicato dalle fonti storiche quale "cappella". Successivamente, più a sud, sempre su questo lato del maniero, viene aggiunto il grande corpo bastionato: infine le due ampie campate con volte a crociera completano la quinta del castello. Internamente, sul lato destro del cortile, verso la meta del XVII secolo si realizza la seconda scalinata con il ballatoio che permette l'accesso autonomo al lato sud-ovest. Successivamente, forse per motivi esclusivamente estetici, su questo ballatoio, mediante l’allargamento delle arcate di sostegno, si innalzano cinque eleganti arcate a tutto sesto ed il portale di accesso al termine della rampa (FOTO A - FOTO B). Ancora più tardi, sul lato opposto del cortile, e per tutto lo sviluppo dell’ala, si aggiunge, quale affaccio sul cortile degli ambienti residenziali, un loggiato, anch’esso ad arcate a tutto sesto, ma con pilastri molto più massicci e privi di elementi decorativi (FOTO C), in parte crollato a seguito del terremoto del 1980, ora in fase di restauro. Queste trasformazioni producono alcune modifiche alla facciata precedente: gli accessi a molti ambienti sono costruiti ex novo; le antiche finestre anguste assumono dimensioni più ampie; i portali di accesso del piano terra, in particolare quello del salone dell’ala nord-ovest, sono occultati dalle strutture dei ballatoi. Comunque l’impianto originario conserva la propria integrità planimetrica.

Dalla confisca al "Centro di documentazione e ricerca per la storia del medioevo"

L'ultima fase dello sviluppo del castello e quella che ha mutato in maniera sostanziale il suo assetto (TAVOLA 4A - TAVOLA 4B - TAVOLA 4C), L’adeguamento a destinazioni abitative per più nuclei familiari, la mancata assidua manutenzione, troppo onerosa per i privati, il terremoto del 1857 e le ricostruzioni successive; le demolizioni, e non ultimo il terremoto del 1980, riducono il castello nello stato in cui si trovava prima del restauro. I segni di questi cambiamenti e vicissitudini contrastano notevolmente con le caratteristiche architettoniche proprie del castello, offuscando l'immagine storica di un sito in cui si sono verificati avvenimenti di tale rilevanza socio-politica. L’antica porta di accesso è inglobata, in un primo momento, in abitazioni private; la sostituisce l’attuale portale che, come già detto, subisce gravi danni dopo il terremoto del 1857 e viene ricomposto in maniera alquanto casuale; successivamente, recuperati gli elementi decorativi che sono riutilizzati come ornamento di pareti interne del cortile, la porta è completamente distrutta per la costruzione di manufatti abitativi, dei quali, quelli eretti all’esterno della cinta muraria, sul terrapieno ancora esistente, sono demoliti negli anni 20-30: "All’esterno, meno le antistrutture di case (per fortuna alcune a destra dell’ingresso abbattute fascisticamente da un coraggioso Podestà)" riferisce il De Ruggeri. Il terremoto del 1857 danneggia gravemente il complesso fortificato e soprattutto provoca il crollo della volta della Sala del Malconsiglio e conseguentemente anche di quella del piano terra: non verranno più ricostruite. Sul lato ovest del cortile e innalzato un nuovo ballatoio che collega i due precedentemente costruiti. Sulla sinistra del portale attuale si erige, nei primi anni del secolo, un nuovo fabbricato che, deturpando ulteriormente tale angolo, contrasta in maniera evidente con l’aspetto di fortilizio dell’antico manufatto (VEDI FOTO).

Notizie storiche di Miglionico

di Teodoro Ricciardi

Nota: l'articolo seguente è tratto dal libro di Teodoro Ricciardi "Notizie storiche di MIGLIONICO" stampato nel 1867, e qui riprodotto fedelmente. A fine pagina è possibile consultare il volume originale in formato PDF.

Il Castello.

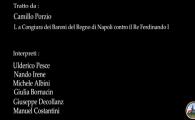

Si e detto di sopra, che de' tre castelli antichi non ci resta ormai che il solo alla punta sud, ed il quale occupa un luogo nella storia. Infatti questo castello, sul quale tanti secoli son già passati di sopra, sta tuttora saldo co' suoi torrioni nereggianti, e pare che voglia sfidare altri secoli ancora, con restarsi lungamente quale spauracchio o monumento di una moltiforme defunta tirannia; questo castello in somma nel 1485 servi di scena ad uno de' fatti più clamorosi della storia Napolitana, e diede materia a Camillo Porzio di darci quell'aureo libro Della Congiura de' Baroni del Regno di Napoli contro il Re Ferdinando I d'Aragona.

Il suo fabbricato, costrutto a parallelogrammo, se non che il lato d'innanzi è un poco più corto di quello di dietro, sta sito alla punta della crociera verso il sud, su di un terreno petroso , cinto nella base da grosse mura con terrapieni, e fìancheggiato da sette torrioni, due de' quali, negli angoli di dietro, sono formati a doppie torri, più quattro bastioni a scarpa , con le loro sommità coronate di merli. Esaminandosi bene una tal mole, vedesi che il pian terreno, o primo piano, è stato fondato in epoca molto anteriore al piano di sopra. Infatti, oltre della costruttura, e dello stato stesso del fabbricato del primo, il quale mostra già più antichità, la di loro diversità vedesi chiaramente nella merlatura antica del pian terreno, i cui vani, nel costruirsi il piano superiore, restarono già riempiuti di fabbrica. Quando poi questa aggiunta siasi fatta è ignoto; ma per certo doveva essersi già eretta molto tempo prima del 1485, per potersi scegliere a luogo di riunione da tanti signori con intervento dello stesso Re e Reale famiglia. Quindi può credersi che nel 1110 l'antico fabbricato, forse già male ridotto, ed il quale solo formava l'antico castello, dove è esser stato ristaurato dal Conte di Andria Alessandro, il quale per una maggior sicurezza e comodità potè aggiungerci il piano superiore; onde per tale trasformazione ben potè dire Romualdo Salernitano: Alexander Comes fecit aedificare Miliolongum castellum. Perché poi il Salernitano l'abbia detto Miliolongum invece di Milonianum, o Milioniacum, nol sappiamo. Il suo ingresso adunque preceduto da un lungo e largo spianato, oggi guarda il Nord-Est; ma l'antica sua Porta era però a fianco della presente, cioè guardava il Sud. Di questa porta, già posta su di un masso di fabbricato ch’estendesi d'innanzi come un davanzale, e sul quale esser doveva un'antiporta, veggonsi ancora in buono stato i pilastrini con l'architrave, di pietre intagliate. Accanto del detto architrave ci stanno come due Tigri anco di viva pietra, e nel sommo vedesi lo stemma baronale de' Bisignani, formato da uno scudo inclinato con una fascia a traverso, sopra del quale è posto un cimiero, con morione abbassato, dalla cui sommità escono due grandi corna bovine (in segno di fortezza o vittorie riportate ne' tornei) ritorte nelle punte verso il di fuori, le quali nel mezzo acchiudono poi un monte che finisce in cinque altri monticelli. Sul detto architrave vedevansi inoltre, sino a non molti anni addietro, gli antichi merli con le petriere sporgenti, ed uno stretto loggiato per accorrere, in giro, a difesa della porta. Ormai merli e petriere sono scomparsi pel nuovo loggiato costruito, ed ora mi dicono che va pure ad essere distrutta la intiera porta per nuova costruzione, che sta facendo il proprietario. Per questa antica porta adunque entratosi nell'atrio interno, nel bel mezzo di questo vedesi l'antico cisternone, e la lunga gradinata, a capo della quale, l'angusta porta del piano superiore, di ordine Teutonico a sesto acuto. Di ordine Teutonico son pure la porta e le finestre lunghe e strette della Cappella, posta al di sotto, della gradinata , le quali, da circa due anni, si sono pur guastate in parte, nel trasformarsi che si è fatto detta Cappella in un Trappeto. È superfluo poi parlare dell'altra nuova gradinata, e loggiato attorno dell'atrio, perché di epoca posteriore assai; non che de'suoi sotterranei, precisamente di una Cava scovertasi negli scavi già fatti, e nuovamente riempiuta. nello scavare la quale si ritrassero de'grossi e larghi pezzi di un lastricato indurito come pietra; siccome ozioso sarebbe il farsi menzione anche de'tanti pregiudizi popolari, che correvano prima che un tale Castello si fosse abitato. Similmente tralasciando parlarsi di tutte le sue grandiose sale, ci fermeremo ad una soltanto, perché storica veramente. Entrandosi in somma nel piano superiore per la detta porta Teutonica, angusta pur troppo a tanta grandezza, dopo essersi percorsa lunga fila di sale e camere per due lati del Castello, arrivasi al lato settentrionale, nel cui angolo Nord-Ovest vedesi una saletta detta Sala della Stella, perché in bella architettura ha la sua volta formata a stella, i cui raggi acchiudono tante corrispondenti lunette (1). Nel mezzo del muro orientale della medesima vi e una porticina, alla quale, stando chiusa, appena si bada; ma nell'aprirsi, oh! quale sorpresa! Apresi innanzi un Salone di straordinaria grandezza, fatto a volta, il tutto di grossi pezzi di pietra tufacea , lungo palmi 104 , largo 30 e mezzo, ed alto 35. Quivi, per servirmi delle parole dell'Antonini « i Baroni » contro Re Ferdinando nella congiura si unirono; e la « Sala ove l'adunanza facevasi, una delle più grandi » che a miei giorni veduta io abbia, chiamasi fino adesso la Sala del mal' Consiglio. Quivi in somma nel 1485 si ordì quel Dramma, che finì con la tragica catastrofe de'Baroni quasi tutti, della stessa Dinastia Aragonese, e con la rovina e lo scompiglio del popolo soggetto! Ma di ciò fra poco, convenendoci prima di tutto accennare qualche cosa del Dominio Baronale esercitatosi in detto Castello, per aversi una piena intelligenza di quanto saremo per dire in prosieguo.

(1) Di queste località si parla qui come esse erano prima de' 16 dicembre 1857. Pel tremuoto allora avvenuto tutto si è ora cambiato!

Si perde nell'antichità la data certa del primo Barone di detto Castello. Pare, sulla testimonianza di Romualdo Salernitano, che verso la fine del secolo XI ed i principii del XII una tal signoria esercitarsi doveva dai Conti di Andria. Leggendo poi l'articolo Miglionico nel Dizionario Storico Geografico di Lorenzo Giustiniani, il nostro antico Manoscritto, e le memorie per la Università di Miglionico contro il Duca di Salandra, troviamo che nel 1415 si possedeva da un tale Sforza de Attendolis, e nel 1449 da Antonio Sanseverino. Di questo Antonio Sanseverino dovè esser figlio Luca, che nel 1465 ebbe il titolo di Principe di Bisignano e Conte di Tricarico, e il quale fu protettore dell' Ordine, che istituiva S. Francesco de Paoli. Da Luca e da una Ruffa nacque quel Girolamo Barone di Miglionico nella congiura de'Baroni, come diremo col Porzio. Nel 13 dicembre 1486 (1) dopo l'unione in Miglionico, Girolamo accordatosi col Re Ferrante, e con Alfonso Duca di Calabria, pose in potere di costui le Castella e Fortezze del suo Stato: onde poi tra le successive disposizioni, Girolamo fu catturato con altri nel 4 luglio, e nel 23 luglio 1487 il detto principe Girolamo era già stato spacciato co' suoi compagni, pochi giorni dopo la sua prigionia. Ciò fatto, il Re Ferrante nel 2 novembre 1487 concesse le Mastrodattie di Miglionico, Tricarico, Strongoli, Bisignano, e Corigliano, le quali erano già state del detto Principe Girolamo, in favore di Giovanni Nauclero, né conobbe più alcun freno al suo disegno di abbattere i Sanseverinschi.

(1) la bella Monografia di Bisignano del Canonico Pacano.

Dopo la morte di Girolamo intanto la moglie Mandella Gaetana, figlia di Onorato, e donna di grande animo, con quello stratagemma clic ci racconta il Porzio, a' 7 settembre sen fuggì in Francia coi suoi figli Berardino, Giacomo, Tommaso, e Onorato. Quindi ne avvennero quei grandi sconvolgimenti del Regno, la rovina degli Aragonesi, e la venuta de'Francesi in Italia. Intanto, dopo la cacciata de' detti Aragonesi da Napoli, essendo ritornato nel Regno Berardino, e riacquistato così i suoi possedimenti, visse sino al 1515. Questo Berardino Principe di Bisignano è quello che intervenne nell'istrumento di fondazione della Collegiata di Miglionico, e del quale si fa onorata menzione nella Bolla dell’Arcivescovo di Acerenza e Matera Andrea Matteo Palmieri del 23 luglio 1519 Bolla confirmatoria di quella già prima spedita dallo Zio dello stesso Arcivescovo Vincenzo Palmieri, con queste parole: intervenientibus unanimiter b. vi. Berardino Principe Bisiniani domino temporali, ac Universitate, et hominibus, nec non universo Clero dictae Terrae Milionici etc. Nel 1515 morto adunque il Principe Berardino, senza poter vedere istallata quella Collegiata, della quale egli aveva gettate già le fondamenta, gli successe il figlio Pietrantonio, il quale a'5 aprile poi del 1559 sen morì a Parigi, ove aveva fatto lunga dimora, bene accetto a Carlo V. Fu sotto il dominio di questo Pietrantonio, che nel 1511 restò finalmente istallata la Collegiata, e del quale è quella lettera de' 20 giugno 1517, scritta a' Canonici e Presbiteri di Miglionico, la quale già trovasi stampata tra i documenti in difesa di detta Collegiata contro la ora abolita Direzione Speciale della Cassa Ecclesiastica in Napoli. Da questo Pietrantonio e Giulia Orsini naque Felicia, la quale sposatasi ad Antonio Orsini, Duca di Gravina, fu madre di Ferrante Orsini, pur Duca di Gravina. Il detto Pietrantonio, dopo di Giulia Orsini, prese per moglie Erina Castriota Scanderbeg, da' quali nel 1° maggio 1541 nacque Niccolò Berardino II, ultimo della prima schiatta de' Principi di Bisignano. Intanto il detto Pietrantonio Sanseverino nel 1536, per Notar Francesco Cattone di Napoli, vendè, col paltò della ricompra, ad Antonio Pignatelli il suo dominio su di Miglionico, unito alla Difesa di Scanzano. Tale vendita dovè durare poco, perché nel 1543 troviamo il Bisignano già ritornato nel possesso; e di più, che dovè tornarlo a vendere col medesimo patto della ricompra, leggendosi: che per Notar Giosuè Giordano di Miglionico, sotto il dì 21 gennaio 1547, il medesimo Pietrantonio lo ricomprò per due. 10000 da Gennaro Caracciolo. Lo stesso Pietrantonio ancora nel 1551 lo tornò a vendere, sempre col patto de retrovendendo, a Francina Villancet per due. 16000, perché vivendosene a Parigi come si è detto, aveva forse bisogno sempre di molta moneta. Dal detto Notar Giordano sappiamo ancora che a' 4 giugno 1570 si possedeva nuovamente da' Principi di Bisignano. Dopo di costoro, cioè nel 1607, troviamo che ne fu padrone, perché già morto Berardino II, ultimo della prima schiatta de' Principi di Bisignano, Marcello Nigro, in qualità di erede. Troviamo inoltre, che ne fu signore pur anche il Duca Orsini di Gravina, giusta l'atto di possesso per Notar Filippo Planurra di Altamura, di che non può precisarsi la data certa, perché trovasi smarrito il documento, ma che però dovè avvenire per diritti di eredità dell'avola Felicìa Sanseverino, già sposata ad Antonio Orsini, come sopra si è detto. Finalmente Ippolito Revertera, de' Duchi di Salandra, nel 1624 ne acquistò la sola giurisdizione col Castello. Indi, man mano questi Duchi, abusando del loro potere, per ingrossare i loro possedimenti in Miglionico, trovarono modo onde muovere una ingiusta e dispendiosa lite al Comune, la quale non é giunta ancora al suo termine. Del resto questi signori Salandra non solo hanno veduto in mano loro infranto il giogo Baronale; ma di più, son già rimasti spogliali del Castello, e delle più considerevoli proprietà, in virtù di espropriazione forzala nel 1829, rimasti aggiudicati in favore del signor Stancarone Giuseppe, e delle altre piccole proprietà in favore del Monistero di S. Andrea Apostolo di Napoli; i quali ultimi possedimenti, pel Decreto Luogotenenziale de' 17 febbraio 1861, essendo stati incamerati al Demanio, ultimamente si sono già venduti a diversi particolari. Ormai adunque a' Revertera non rimane altro, che un abusivo diritto decimale su pochi terreni sativi; il quale diritto, o meglio avanzo di un potere abusivo , non potrà tardare ad essere annullato, e con esso vedersi scomparso all'intutto anco l'ultimo straccio di un secolare incubo Baronale! Ora ripigliando l'interrotto racconto della congiura, il cui fatto drammatico fa parie della Storia in grande, qui non faremo che riunire dal Porzio stesso i diversi luoghi che interessano alla intelligenza della medesima, e che o direttamente o indirettamente servono a spiegare quanto nel nostro Castello, anzi nella detta Sala del mal Consiglio, si disse e si fece, perché meglio di lui non si potrebbe da noi. Perdoni il lettore la lunghezza del racconto, perché alla fine non potrà pentirsi del tempo che impiegherà nel leggerlo. Correndo gli anni del Signore 1480, nel Regno di Napoli signoreggiava Ferdinando di Aragona il vecchio, e di quel nome il primo, uomo di animo stimato alquanto crudele, ma delle arti della pace e della guerra istruttissimo; ed avvegnaché per prudenza, felicità e grandezza delle cose operate fosse a' passati Re di Napoli non pur eguale, ma superiore, nondimeno aveva Alfonso, suo primogenito, Duca di Calabria, detto per soprannome il Guercio, che, se vivente, poco men che il tutto maneggiava; ed essendo giovane feroce, e di natura all’armi inclinato, di nìuna cosa mostrava di essere più vago, che di accender guerre in diverse parti dell’Italia per acquistar fama, gloria, e Stato. Infatti per due anni continui molestò la Toscana, ed i Fiorentini per liberarsene si rivolsero al Turco, e quindi Maometto Imperatore venne all'assedio di Otranto. Nel maggior fervore di una tal guerra col Turco, il Duca di Calabria riguardando la debolezza delle forze sue, poco bastevoli a tanto peso sostenere, si rammaricava col padre , rimproverandogli: che per soverchia bontà e mal governo i suoi ministri l'avevano ingannato, fatti sé ricchi, e lui povero; e che almeno allora che si trovava in tanto pericolo dello Stato, si dovesse servire de' furti loro, e come fraudatori punirli. I ministri che il Duca accennava erano Antonello Petrucci Segretario, e Francesco Coppola Conte di Sarno, che di povero grado si erano pareggiati, con l'autorità del Re, di rendite e di Stati a' maggiori Principi del Regno. Intanto subodoratesi dal Segretario e dal Conte le minaccie del Duca, si strinsero insieme, e cercarono il modo come assicurare loro stessi e far cadere le minaccie in danno dello stesso Duca. Su di ciò non mancò di offrirseli propizia occasione. Perché, dopo la liberazione di Otranto, per la morte di Maometto, il Duca avendo già mosso guerra alla Lombardia, il Segretario e il Conte sparsero voce, che il Duca nel ritorno avria spogliati degli Stati quei Baroni, che in quella guerra non l'avevano sovvenuto. Sparsasi già tal fama, da alcuni fu tenuta per verissima, e da altri abbracciata come ottima occasione di far novità, e di liberarsi dalle eccessive gravezze, di che il Duca e il Re per continue guerre li avevano caricati. Quindi capi del concertato movimento fecersi il Conio di Sarno, pel timore suddetto, e il Principe di Salerno, che pur' esso in molte cose tenevasi offeso dal Re, e quindi in diffidenza. Le di costoro speranze poi erano sorrette dalla moltitudine de' malcontenti, non che dalla mala volontà del nuovo Papa inverso il Re; perché Innocenzio VIII, essendo nato di padre Angioino, mal soffriva già il Re Aragonese. Dopo la divulgata fama adunque rimasti insospettiti gli altri Baroni, quasi tutti si ritirarono ne' loro Stati, e fra di loro incominciarono a chiedersi consiglio sul da farsi per la difesa. Da tali sospetti cercarono trar profitto i detti signori, e quindi il Principe di Salerno, ad esortazione del Conte di Sarno, operò in modo, che in quei dì si menasse dalla Padula a Melfì la figliuola del Conte di Capaccio, Sanseverino, la quale Giovanni Caracciolo, Duca di Melfl, aveva dato per donna a Trajano suo figliuolo. Fu questa una favorevole occasione per congregare in Melfl i malcontenti Baroni senza dare al Re sospetti, il numero de' quali si fa ascendere a ventotto, tra' quali primeggiano: Pirro del Balzo, gran Contestabile, Principe di Altamura, Conte di Montescaglioso, e Barone di Ginosa: Antonello Sanseverino Principe di Salerno ed Ammiraglio: Girolamo Sanseverino Camerlingo Principe di Bisignano, Barone di Miglionico etc. , ed altri. Con tutto ciò in quella unione non si conchiuse altro se non che il Principe di Bisignano ne andasse a Napoli, e dal Segretario, dal Conte di Sarno, e da Carinola, e Policastro figli del Segretario, e da altri intimi del Re, procurasse intendere la verità della fama, e che scoprisse di che animo sarebbero coloro, venendosi alle armi. Il Principe di Bisignano giunto a Napoli fece più di quello che potevasi sperare, con mandare anco Messer Bentivoglio in Roma a mettersi di accordo col Papa. Ma le molte pratiche con Roma e fra loro insospettirono il Re, che tosto incominciò a fortificarsi, e il Duca di Calabria, andato nell'Aquilano, si assicurò del Conte di Montorio con due suoi figliuoli e moglie, innocenti; pel di cui brutto fatto indignati gli Aquilani si diedero al Papa, e gli altri Baroni intimoriti veramente allora cercarono stringersi fra loro onde liberarsi dalla sovrastante ruina. Tutto ciò dal libro 1° del Porzio. Comincia poi il secondo con la seguente saviissima osservazione. Si è per lunga esperienza conosciuto, le guerre che commuovonsi con le forze di molti Capi, arrecare agli assaliti più spavento che danno. Conciosiachè la moltitudine, l'equalità, e la diversità de' fini, che gl’induce a guerreggiare, possono infra di loro agevolmente produrre differenze, come è confermato dalla presente guerra. Essendosi adunque sparsa voce della cattura di quei signori Montorio, avvenuta nel mese di giugno 1485, tutti gli altri Baroni temettero per loro, e quindi, con a capo il Principe di Salerno, cominciarono ad armarsi pubblicamente con pubblica ruina e confusione. In questo stato di cose tutti i sospettosi Baroni sottoscrissero le condizioni della lega col Papa, avanzata già dal Bentivoglio, e cominciarono a deliberare a chi di loro convenisse il carico di andare a Roma. In tale deliberazione cominciò la discordia a mettersi fra i congiurati, e naquero quindi delle scissure tra il Principe di Salerno e il Conte di Sarno, le quali procedettero poi tant'oltre, che Sarno ne restò cosi disgustato, da incominciare a pentirsi, ed a cercare i mezzi di pace col Re. Oh ! via: un Re offeso non mai perdona ! D'altronde il Re disperando della pace si apparecchiò alla guerra. I quali apparecchi con sollecitudine fatti, furono cagione che i Baroni ricorressero a ragionamenti di pace, maggiormente che i loro aiuti non erano pronti, e vie più discordavano fra di loro per le scissure, diventate già aperte inimicizie, tra il Principe di Salerno e il Conte di Sarno, capi del movimento: e perché il Re non avrebbe prestato più fede al Principe di Salerno, gli ferono chiedere la pace dal quel di Bisignano, il quale andato da Ferdinando, lo ritrovò in ciò assai più disposto di prima, non avendo egli già animo, cessati quei sospetti, di loro attenderla! E, per conchiuderla, il Re con ogni sollecitudine mandò alla terra di Miglionico, dove la maggior parte de' Baroni era convenuta, il medesimo Conte di Sarno, il Segretario, e Messer Giovanni Impoù Catalano suo Consigliere. Il Segretario e il Conte, per le cose narrate, non confidando più ne' Baroni, caldamente si sforzavano che seguisse la pace, e con essa si celassero i loro occulti indamenti; il Re poi, dimostrando con l'adoperargli di fidarsene, cercava ad un tratto, ed assicurarsi di loro, e insiememente porgli in sospetto agli altri congiurati. Il che gli succedette cosi felicemente, che giunti quelli a Miglionico, furono da’ Baroni ricevuti con ambigui volti, e Sarno più fiate della sua vita sospettò; imperciocché quei signori veggendolo, di lor compagno, del Re fatto partigiano, doppiamente l'infamavano. Ma per mostrarsi uomini pacati, celarono questa loro indignazione, e richiamarono anche il gran Siniscalco, il quale verso Roma camminando era giunto in Abruzzo. E venuti poi con essi loro a discutere gli articoli della pace, dopo l'essere rimasi di accordo in tutti, risolverono, per menar la pratica più in lungo: che volevano il Re venisse da se a promettergliene, e che altrimenti mai non sarebbero stati sicuri. Videsi allora quanto il Re desiò, pacificando i Baroni, di scemare 1'orgoglio di quel torrente, che rovina gli minacciava: perché, posposto ogni riguardo della dignità e della persona, a' 10 settembre 1485, postosi in via, s'andò confidentemente a cacciare nelle mani di costoro, seguito dalla moglie, e poco di poi dal Duca di Calabria ancora. I principali articoli, sopra i quali quei signori fingevano col Re voler pattuire, furono questi.

Che non volevano nelle sue richieste personalmente comparire, essendo che, con quel colore, molti di loro vi erano imprigionati e morti.

Che fosse loro permesso di tenere gente d'armi per difesa de' loro Stati.

Che potessero custodire le fortezze proprie coi loro soldati.

Che non dovesse il Re gravare i loro sudditi di altra che della ordinaria imposizione.

Che le sue genti d'arme non dovessero ne' loro Stati alloggiare, volendosi delle proprie servire.

Finalmente: che fosse loro lecito, senza torre licenza da lui, prendere soldo, e sotto qualunque Principe militare, purché le armi non si avessero a maneggiare contro del Regno.

Intanto, nel mentre il Re se ne viene a Miglionico, e da' Baroni si aspetta, il Gran Siniscalco, già rivenuto dal viaggio di Roma, per chiarirsi dell'animo del Conte di Sarno, lo chiamò in disparte e dissegli (1):

(1) Tanto i detti articoli della supposta pace, quanto il seguente discorso del Gran Siniscalco al Conte di Sarno, si trascrivono per interi, perché non solo sono belli ed istruttivi pel regolamento altrui, ma vie più perché son cose trattate in mezzo della nostra gran Sala del mal Consiglio.

Che la pace non doveva avere effetto, e che da essi si maneggiava, affinché Roberto, Loreno, e il Papa si potessero armare: ma perché egli vedeva, che questa pace si appetiva da lui fieramente, lo pregava a volergli manifestare, se intendeva con esso loro perseverare, o pure per occulta cagione disegnava ritirarsi e ne'servigi del Re continuare; perché di leggieri avverrebbe, che anch'egli, lasciati i Baroni, si disponesse a seguire l'opinione sua. Queste parole di tal confusione ingombrarono il Conte, che rimase come stupido e soprastette a rispondere; anzi apparve in lui dispiacer grande: conciosiachè tutte le sue speranze nella presente pace aveva collocate. Ma, poiché alquanto in quella perplessità fu dimorato, rispose: ch'egli rimaneva forte ingannato, avendo creduto che l'accordo seguisse per comune beneficio: ma che avendo ad esser guerra, egli non mancherebbe a quanto avea sottoscritto. Per lo cui coperto parlare, temè il Gran Siniscalco, che se egli nella impresa intervenisse, avverrebbe più per timor della soscrizione, che per volontà. Ed essendo intendente ed ingegnoso, né volendo con dubbio animo in compagno di tanta qualità fidarsi, deliberò sperimentare, se nell'animo del Conte prevalesse la generosità sua all'offesa di Salerno. Sicché, subitamente, lasciatolo, ne andò colà dove le scritte aveva riposte; e, quella del Conte presa, venutone da lui con fronte oltre l'usato lieta e confidente, e recatela in ambedue le mani in atto di stracciarla; signor Conte, disse: ho sempre giudicato, ove va la roba, e la vita, e l'onore, come è ciocché noi trattiamo, non doversi prendere gli uomini con la forza, ma dalla loro libera volontà; e parimenti ho persuaso a questi altri signori. E se pensai mai, alcun di noi in questa impresa spontaneamente venire, e senza rimordimento veruno, tenni per fermo sempre: che voi foste desso, che commosso dal pericolo delle cose vostre l'avete consigliata e ritrovata: ma veggendovi ora sospeso, e rispondermi di obblighi e di scritte, eccovele. Tolga Iddio, che il timor di pochi versi v' abbia a condurre ove l'amor della roba e della persona non vi conduce. E così dicendo, quel foglio lacerò. Di che, avvegnacchè il Conte sentisse nell' animo maraviglioso piacere, parendogli non poter essere più convinto del suo errore, come più volte il Principe di Salerno l'aveva minacciato, non di meno nè con gesti, nè con parole lo dimostrò. Anzi rispose: non si tenere sciolto per la rottura di quella carta; e che egli solamente ne aveva fatto menzione, per non obbligarsi ad altre condizioni, che ella non racchiudeva; ma che, quando pur fosse di altra maniera, ei si sentiva alla magnanimità del Gran Siniscalco cosi obbligato, che, quantunque il Principe di Salerno l'avesse offeso ed ingiuriato, non verrebbe mai meno all'impresa. Onde che, cresciuto l' ardire al Gran Siniscalco, procede a più caldi prieghi, e confortollo a far buon' animo, dimostrandogli: non istar bene per ogni leggiero sdegno le grand' imprese interrompere; come avverrebbe a quella, togliendosene lui, da tutti loro amato e riverito: e che grandemente si sarebbe ingannato se ei venisse in isperanza di vivere col Re e col Duca mai più sicuro: sicché fedelmente seguisse la fortuna di tutti, e 'l somigliante al Segretario persuadesse. Finse il Conte di Sarno per le costui parole ripigliare 1’impresa; il che venuto a notizia degli altri, l'incominciarono a carezzare; e’l Principe di Bisignano per cagione del parentado entrò seco in lungo ragionamento; al quale promise il Conte in ogni modo mandare il tutto in esecuzione : cosi altri leggiermente si crede quello che vuole ! Intanto il Re giunse a Miglionico; e da tutti quei che si trovarono, fu con ogni generazione di onore ricevuto. E venuto con esso loro agli accordi, quantunque dal Duca di Nardò per gratificarlo, per mezzo di Raimondo, maggiordomo di esso Duca, gli fosse aperto tutto il segreto di questo trattato, nondimeno non si rimase di concedere loro ciò che gli chiederono, cosi d'intorno alle gravezze, come agli obblighi personali; riprendendogli amorevolmente, che per ottenere quelle cose avessero voluto piuttosto torre le armi, che nella sua benignità confidare. Esortolli di più, a gire dal Principe di Salerno e fargli la pace accettare, promettendo loro : ch' Egli li terrebbe per figliuolo, e 'l Duca di Calabria per fratello. Ferono sembiante i Baroni di rimanere soddisfatti di ciò che al Re era piaciuto di concedere loro; e, per renderlo più sicuro, lo vollero accompagnare da Miglionico fin'a Terra di Lavoro, per di là poi poter andare unitamente da Salerno, e, come avevano promesso, fargli accettare le convenzioni. Da ultimo riferisce lo Storico nel libro 3°. La nuova di questo inaspettato accordo, cioè dell' accordo interceduto di poi tra lo spergiuro Aragonese e il Papa Innocenzio VIII, che da amico de' Baroni erasi già stretto con Ferdinando, come tutta Italia rallegrò da perpetuo corso di guerre travagliata, così rendè mesti il Sanseverino di Salerno, co' Baroni; l'uno perché non essendo compreso nell' accordo, di comandatore di un grande esercito, uomo privato diveniva; e gli altri, per vedersi abbandonati da ciascuno, rimaner preda al vincitore; avendo massimamente sperato, che Innocenzio dovesse nell'accordo avvantaggiare le loro condizioni di ciò che elle erano nel tempo si congiunsero seco, e di quel che a Miglionico il Re aveva lor congeduto. Come poi fini questo Dramma; qual fu la catastrofe de' Baroni; come il Principe di Salerno seppe fuggirsene in Francia, non che la vedova di Bisignano con i suoi quattro figliuoli; e quale la venuta de’ Francesi in Italia, e poi de' Spagnuoli, onde la povera Italia fu tutta sconvolta da lunghe guerre, son cose che ponno consultarsi presso tutti gli storici. Intanto da quanto col Porzio abbiamo riferito di essersi trattato nel nostro Castello può argomentarsi da chi non l'ha veduto, quale esser debba la sua grandezza per albergare un Re con la sua Reale famiglia, tanti signori, e seguito di ciascuno, e quindi comprendersi ancora quale in quel tempo esser doveva la sua importanza da tenere in sicura difesa cosi grandi congiurati. È perciò che la sala specialmente, nella quale tali cose si trattarono con tanti simulati ragionamenti, ha mantenuta sempre la sua celebrità, col distinto nome di Sala del mal Consiglio, quale con ammirazione, nel passato ! è stata sempre visitata (1).

(1) Quì si è parlato di questa Sala del mal Consiglio come era essa già prima del tremuoto de' 16 dicembre 1857. Dell' orrido tremuoto di quella notte fatale in quà non è più cosi : perché tra lo ripetute scosse cadde la sua pesante volta, e nel cadere sfondò pur anche la volta del pavimento. Ridotta perciò la Sala tutta una rovina, il proprietario d’allora signor Stancarone la sbarazzò alla meglio, e la copri con travi e graticci di canne. Ora però quella parte del Castello essendo passata ad altro proprietario, il signor Corleta, questo ha stimato meglio utilizzarla, con farne un appartamento di tante stanze scompartite; onde presentemente solo da’ muri esterni può argomentarsi quanto e quale esserne doveva la grandezza. Se fosse qui luogo, anche noi potremmo dire qualche cosa di quello che, benché pazienti, potemmo osservare in quella notte funesta; ma perché i medesimi fenomeni furono da altri, in altri luoghi, osservati, e minutamente esposti, ce ne astenghiamo. Notiamo soltanto, che dopo una .serie di placidi e temperati giorni del già morente autunno successe inopinata ed esiziale la notte del 16 dicembre 1857. Alle ore 5 1/4 d'Italia, quando la maggior parte degli abitanti, stanchi per il lavoro del giorno, trovavasi immersa nel sonno, dopo un cupo rombo aereo e sotterraneo, tremò da'suoi cardini la terra, e con una violenta scossa, con moto ondolatorio e sussultorio, balzò convulsa dal Sud al Nord, senza però cagionar danno per allora: ma dopo altri quattro o cinque minuti si ripeté la scossa più violentemente, sì per la durata che per l'intensità, per circa 25 minuti, con moti vorticosi e di sbalzo, e quindi, o adeguò al suolo paesi interi come Montemurro, Saponara , Viggiano, Marsico Nuovo, e Vecchio, Paterno, Tramutola, Castelsaraceno ecc. nella Basilicata, con Polla, Pertosa ed altri in quella di Salerno, con la morte in Basilicata di 9750, e feriti 4359, e 1213 morti nel Salernitano, e 547 feriti, o cagionò de' danni parziali soltanto, senza morti e feriti, come in Miglionico ed altri paesi circonvicini. Rifugge l'animo dal narrare gli orrori, lo sbalordimento, le grida e le angoscie della misera gente fuggita tutta all’aperto o perfettamente ignuda o seminuda ! Le scosse non cessarono per tutta la notte e il giorno seguente, che sorse per rischiarare di sua torbida luce gli effetti di quella scena di orrore ! Dopo di che, per circa un mese, la terra rimase trepidante sotto i piedi, e la gente malsicura in paese, o cercò ricovero per gli abituri della campagna, o, ne' luoghi spaziosi, si costruì delle baracche di tavole.

Notizie storiche di Miglionico

di Teodoro Ricciardi anno 1867

Il Castello e il perimetro fortificato

di Luigi Bubbico

Tra gli elementi significativi del castello del Malconsiglio a Miglionico spicca la particolarità del sito che, completamente esterno al centro medioevale, evidenzia la preesistenza di questo alla edificazione del maniero. Il borgo altomedioevale, la cui esistenza è documentata in epoca normanna, occupa i rioni di S. Nicola dei Greci e di S. Angelo dove sulla punta estrema rivolta ad occidente si leggono i resti del primitivo fortilizio dell'abitato, la cui area di insistenza, successivamente è occupata da una palazzo patrizio nella seconda metà del seicento. Lo sviluppo del centro normanno, tra il secolo XI e XII, determina la espansione dell'abitato in direzione del Torchiano e di S. Sofia le cui direttrici di crinale convergono nel sito antistante il nucleo più antico dove, sui resti di un'antica cappella intitolata S. Salvatore, tra il XIII e il XIV secolo sarà edificata la chiesa di S. Maria Maggiore che salda al nucleo più antico le aree di più recente edificazione.

I documenti del periodo normanno ed angioino individuano tra i secoli XI e XII una circoscrizione feudale comune a Miglionico, Pomarico e Montescaglioso, infeudata, tra il 1065 e il 1119, alla famiglia normanna dei Macabeo titolari del Comitatus Montis Caveosim. Tra il 1120 e il 1124 la Contea passa nelle mani di Costanza vedova di Boemondo Principe di Taranto, nel 1166 è posseduta da Enrico Garzia di Navarra, nel 1195 da Ugo de Maccla e nel 1220 da uno Jacopo Sanseverino Conte di Tricaricol. Questa potente famiglia alla quale era infeudata buona parte del territorio del Cilento, nei primi decenni del duecento, vantando lontani diritti risalenti al matrimonio contratto intorno al 1167 da Guglielmo Sanseverino con Isabella figlia di Silvestro Conte di Marsico, riusciva ad ottenere da Federico li il possesso della contea marsicana quale segno di riconoscimento del sostegno dato dal casato alle armi imperiali nella lotta che aveva opposto l'imperatore ad Ottone di Brunswick, e ad estendere i propri possessi fino ai centri della valle del Bradano. Con la rivolta di Capaccio e la dura repressione seguita agli eventi del 1245, i Sanseverino perdono i feudi lucani e trucidati quasi tutti gli esponenti della famiglia, Federico assegna la Contea di Montescaglioso e il Principato di Taranto al figlio Manfredi. Il conflitto tra fautori del papato e dell'impero conclusosi con la affermazione della dinastia angioina, consente il ritorno del Sanseverino che aveva appoggiato le pretese di Carlo d'Angiò, e la reintegra nel possesso dei feudi della Basilicata parte dei quali, però, sono assegnati, e tra questi buona parte della Contea di Montescaglioso concessa prima a Pietro di Beaumont e poi pervenuta a Giovanni di Montfort, ai baroni francesi che avevano seguito il re nell'impresa italiana. A Tommaso di Sanseverino, figlio di Ruggero, unico scampato all'eccidio del 1246, restavano tutti i territori orientali dei feudi lucani fino ai rilievi che dividevano la valle del Basento dal bacino del Bradano ampliati con l'acqusizione delle terre di Tricarico portate in dote dalla terza moglie del Conte, Sveva di Avezzano. Nel 1307 con l'assenso di Re Carlo, Tommaso di Sanseverino divideva i feudi tra i figli Enrico, Guglielmo, Roberto e Giacomo il quale sposando Margherita di Chiaromonte acquisiva il controllo dei centri della media valle del Sinni e dal padre riceveva il territorio di Tricarico ed i centri della valle del Basento tra cui anche Miglionico. Si può quindi, attribuire ad un Sanseverino, del quale il primo documento pervenutoci, relativo a concessioni fatte alla popolazione di Miglionico, risale al 1358, l'inizio della costruzione del castello e l'ampliamento del perimetro fortificato che ingloba nella nuova cerchia i quartieri sviluppatisi intorno alla Chiesa Madre. L'epoca della costruzione che sostituisce il fortilizio esistente nel borgo altomedioevale, non va oltre i primi decenni del secolo XIV e va riportata all'infeudamento della cittadina ai Sanseverino seguita alla definitiva sconfitta del partito svevo. Federico II dopo essere stato incoronato imperatore da Papa Onorio III nel 1220 convoca, lo stesso anno, a Capua tutti i Baroni pugliesi e tra i provvedimenti adottati nella dieta ordina il diroccamento o l'acquisizione al demanio regio di tutti i castelli baronali o edificati senza l'assenso reale. I provvedimenti promulgati e confermati a Messina nel 1221 saranno ribaditi a Melfi nel 1231 ed accompagnati da un'altra serie di ordinamenti tra cui la nomina di un Provisores castrorum col compito di sovrintendere alla costruzione dei nuovi edifici castellari iniziata da Federico in tutto il Regno meridionale. Nel 1278 le imposizioni di Carlo d'Angiò relative alla manutenzione dei castelli appartenenti al regio demanio ed ereditati dall'amministrazione sveva, citano Miglionico solo per assegnare alla popolazione gli oneri per la manutenzione del castello di Montescaglioso. Questo è già documentato in epoca normamma come pure quello di Montalbano e di Petrolla presso Pisticci, che rientrano nei medesimi provvedimenti angioini dimostrando come i castelli elencati nelle imposizioni del 1278 corrispondano a quelli preesistenti in epoca normanno-sveva. Ciò non implica la esclusione della esistenza di una roccaforte a Miglionico che certamente di scarsa importanza e non censita tra le pertinenze demaniali, è localizzata nella estrema propaggine del nucleo altomedioevale raccolto intorno alla chiesa di S. Nicola dei Greci. Con il definitivo infeudamento ai Sanseverino, tra la fine del XIII e gli inizi del XIV, Miglionico assume un significato strategico tutto particolare. La nuova suddivisione dei feudi meridionali dopo la stabilizzazione della monarchia angioina ha determinato il frazionamento dell'antico Comitatus Montis Caveosi il cui territorio orientale è definitivamente assegnato nel 1308 ai Del Balzo mentre i territori occidentali pervengono nelle mani dei Sanseverino. La baronia del grande casato si estende dalle coste del Tirreno fino ad un limite orientale fisicamente corrispondente al bacino del Bradano lungo il crinale percorso dal tracciato della via Appia che lambisce anche Grottole e Tricarico confinando, su questo versante, con i territori appartenenti ai Dal Balzo estesi fino all'Adriatico. Miglionico è, quindi localizzato agli estremi confini dei feudi sanseverineschi e la posizione occupata è ancora più importante per la vicinanza dell'Appia che esalta il ruolo del paese a presidio di un'area significativa per l'equilibrio tra le due maggiori baronie meridionali. L'edificazione del castello e le opere di fortificazione del centro evidentemente obbediscono alla necessità del feudatario di approntare una linea, individuata dalla direttrice Miglionico, Grottole, Tricarico, per la difesa dei confini del proprio territorio e questo scopo certamente non è soddisfatto dalla ridotta e fatiscente struttura già esistente nel borgo altomedioevale. Il Sanseverino sceglie quindi un'altro sito e per l'espansione dell'abitato verso il Torchiano e S. Sofia individua il pianoro del versante sud-occidentale del rilievo il quale, tra l'altro è in una posizione eccellente per controllare la direttrice stradale verso Nord in direzione di Grottole. Il nuovo perimetro murario edificato contemporaneamente al castello, cinge tutta la collina assemblando in un unico agglomerato il borgo più antico ed i rioni della più recente espansione. Il perimetro delle mura è intervallato da torri circolari e interrotto da quattro accessi: porta Pomarico sul versante Sud e verso la strada che conduce al paese limitrofo, porta Grottole sul versante occidentale rivolta in direzione dell'Appia, porta S. Sofia sotto il convento francescano e porta Fontanelle, l'unica ancora esistente, nel medesimo versante, sulle strade che collegano l'abitato alla valle del Bradano in direzione di S. Giuliano. Nei decenni successivi in qualche tratto, lungo i pendii più inaccessibili, le mura sono sostituite da agglomerati di abitazioni a schiera e dalla massa delle residenze patrizie, palazzo Ventura-Aspriello, e palazzo Petito, situati sul ciglio del versante, mentre a S. Sofia il monastero del Carmine è parte integrante del perimetro fortificato secondo uno schema abbastanza consueto nei paesi vicini dove i maggiori complessi chiesastici e conventuali costituiscono un elemento preponderante del perimetro della cinta. A Tricarico il complesso dell'episcopio è inglobato nelle mura orientali, a Irsina la Cattedrale ed il palazzo vescovile integrano il settore occidentale della cinta e a Montescaglioso la difesa dell'intero versante nord-orientale del paese è affidata alla massa dell'Abbazia benedettina. A Miglionico lo schema si ripropone con il monastero edificato su un'area libera adiacente le mura delle quali il complesso ingloba una delle torri circolari che nella parte superiore, svuotata da una serie di archivolti attualmente tompagnati, reca le tracce di una trasformazione operata da frati per ricavarvi una sorta di belvedere. In altri settori, dipendentemente dall'orografia del sito, la cinta muraria è trasformata in terrapieno o in muratura di contenimento delle strade perimetrali che corrono lungo i bordi dell'abitato: questa condizione si verifica soprattutto nella zona di S. Angelo e al Torchiano su cui versanti rivolti verso il Bradano il ruolo di contenimento e di baluardo difensivo è anche affidato al complesso delle abitazioni edificate con un alzato al quale corrisponde un livello al piano stradale e altri due o tre livelli sviluppati nei piani inferiori fino a coprire l'intera altezza del pendio. Il tessuto urbano di Miglionico ha conservato la possibilità di leggere e individuare agevolmente l'andamento dei perimetro fortificato: se buona parte delle torri si sono salvate da crolli e demolizioni, della cinta invece, non restano che pochi tratti. Le murature sono state sostituite nel secolo scorso o agli inizi dell'attuale dalla costruzione di case e sopratutto delle opere di consolidamento dei pendii e dalla apertura delle strade extramurali che quì, come in tutti i centri del materano, dove soltanto pochi abitati, in particolare Tricarico, conservano quasi integralmente il perimetro fortificato, hanno costituito, nel primo dopoguerra, una fase importante dello sviluppo dei paesi e della possibilità di edificazione nelle aree immediatamente adiacenti i nuclei medievali.

A Miglionico la costruzione del perimetro murario risale all'epoca angioina, a partire dalla metà del XIV secolo, ma i lavori certamente continuano nei decenni successivi ed in particolare in epoca aragonese: per tutto il secolo XV le mura sono oggette di una costante manutenzione e adeguamento alle necessità della difesa. Se le torri della zona di S. Angelo e S. Nicola dei Greci sono sostanzialmente rimaste immutate le altre torri, ed in particolare quelle verso il Torchiano, portano, i segni di qualche trasformazione relativa all'apertura di feritoie o alla costruzione di barbacani e bastioni, mentre a partire dal seicento alcune torri, quelle antistanti palazzo Corleto, e le due situate lungo il versante Torchiano-Castello, sono inglobate nelle vicine abitazioni delle quali diventano parte integrante dal tracciato della via Appia che lambisce anche Grottole e Tricarico confinando, su questo versante, con i territori appartenenti ai Dal Balzo estesi fino all'Adriatico. Miglionico è, quindi localizzato agli estremi confini dei feudi sanseverineschi e la posizione occupata è ancora più importante per la vicinanza dell'Appia che esalta il ruolo del paese a presidio di un'area significativa per l'equilibrio tra le due maggiori baronie meridionali. L'edificazione del castello e le opere di fortificazione del centro evidentemente obbediscono alla necessità del feudatario di approntare una linea, individuata dalla direttrice Miglionico, Grottole, Tricarico, per la difesa dei confini del proprio territorio e questo scopo certamente non è soddisfatto dalla ridotta e fatiscente struttura già esistente nel borgo altomedioevale. Il Sanseverino sceglie quindi un altro sito e per l''espansione dell'abitato verso il Torchiano e S. Sofia individua il pianoro del versante sud-occidentale del rilievo il quale, tra l'altro è in una posizione eccellente per controllare la direttrice stradale verso Nord in direzione di Grottole. Il nuovo perimetro murario edificato contemporaneamente al castello, cinge tutta la collina assemblando in un unico agglomerato il borgo più antico ed i rioni della più recente espansione. Il perimetro delle mura è intervallato da torri circolari e interrotto da quattro accessi: porta Pomarico sul versante Sud e verso la strada che conduce al paese limitrofo, porta Grottole sul versante occidentale rivolta in direzione dell'Appia, porta S. Sofia sotto il convento francescano e porta Fontanelle, l'unica ancora esistente, nel medesimo versante, sulle strade che collegano l'abitato alla valle del Bradano in direzione di S. Giuliano. Nei decenni successivi in qualche tratto, lungo i pendii più inaccessibili, le mura sono sostituite da agglomerati di abitazioni a schiera e dalla mussa delle residenze patrizie.

Il Castello da roccaforte a residenza

L'architettura castellare in Basilicata è ricca di notevoli complessi per la maggior parte poco conosciuti ed indagati. I manufatti nella maggior parte dei casi portano i segni di notevoli trasformazioni: le originarie roccaforti normanne, le poche fabbriche sveve, i castelli angioini e aragonesi, a partire soprattutto dal cinque-seicento, sono quasi tutte trasformate in residenze gentilizie per le grandi famiglie comitali.

L'esistenza di complessi fortificati nel territorio della regione trova riscontri in documenti fin dal secolo IX e X e soprattutto in epoca normanna a partire dalla metà del secolo XI. Spesso il toponimo degli abitati è preceduto dalla specificazione di castellum o castrum che indica la natura fortificata del luogo e già nell'ambito del territorio circostante Miglionico molti centri portano questa definizione. Alla fine del sec. X essa è comune a Tricarico e Tolve coinvolti in uno scontro con una banda di saraceni insediati nel castrum di Pietrapertosa; nell'anno 889 il sito di una proprietà nei pressi del Bradano appartenente al monastero longobardo di S. Vincenzo al Volturno è indicata come limitrofa al castellum Montis Caveosi e per tutto il trecento il castrum Jugurij indica il sito di un antico borgo fortificato nel territorio di Pomarico. Dalla seconda metà del secolo XI i due termini, con molta più precisione, indicano esclusivamente i nuclei fortificati mentre per i centri abitati diventa prevalente l'uso del termine civitas e i nuclei minori sul territorio, che con i centri maggiori costituiscono l'ossatura del sistema insediativo sviluppatosi e consolidatosi a partire dalla fine del secolo X, sono denominati casali.

La costruzione delle più importanti roccaforti normanne nel territorio lucano, il castello di Melfl centro politico della nuova entità statuale, il nucleo originario del castello di Lagopesole, risale alla prima metà del secolo XI ma le tracce di una diffusa presenza di strutture castellari, purtroppo quasi cancellate dalle trasformazioni successive, si rinvengono in tutti gli abitati sedi di importanti famiglie comitali. A Tricarico è edificata la grande torre e l'annesso castello poi trasformato in convento francescano; altri grandi strutture fortificate sorgono a Brienza, ampliate e restaurate in epoca angioina e infine dai Caracciolo a partire dal secolo XVI; a Moliterno il castello è ampliato in epoca angioina e poi completamente ricostruito dai Carafa prima, e dai Pignatelli nel XVI e XVII sec; a Laurenzana il castello normanno sorge su una imponente rupe e sarà ampliato nel secolo XV dai Dal Balzo e dai feudatari successivi, i Poderico e i Filangieri; a Lavello l'imponente struttura attuale di epoca aragonese sorge su un preesistente edificio normanno mentre a Montescaglioso il castello edificato nei primi decenni del secolo XII è ristrutturato dalla famiglia Cattaneo nel XVII secolo. In Basilicata un aspetto particolare dell'architettura castellare è rappresentato dai centri medioevali abbandonati i quali conservano tracce consistenti delle originarie strutture fortificate. Uno dei complessi più imponenti dell'intera regione è quello di Uggiano a Ferrandina.

Tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo si estendono gli interventi sui manufatti esistenti, e soprattutto si attiva una nuova committenza legata all'affermarsi delle grandi famiglie feudatarie che in ogni paese di Basilicata erigono le proprie residenze o ampliano i castelli già esistenti intervenendo spesso anche sulle cinte fortificate degli abitati, ampliate ed allargate. Queste condizioni si affermano e si sviluppano soprattutto nella prima metà del trecento e nel secolo successivo quando la piccola feudalità angioina degli ultimi decenni del duecento è sostituita dalle grandi famiglie legate ai D'Angiò prima e alla monarchia aragonese dopo. I Sanseverino edificano castelli e palazzi fortificati a Tricarico, Miglionico e Marsico, i Del Balzo costruiscono il castello di Venosa e restaurano quello di Montescaglioso, la famiglia Tramontana innalza la fortezza di Matera e i De Bernaudo quella di Bernalda.

Se gli impianti insediativi delle strutture normanne sono strettamente correlate al luogo nel senso di assecondare con dislivelli ed un'apparente disomogeneità delle strutture che si adeguano ai pendii ed alle asperità orografiche, le poche costruzioni federiciane, si rapportano al sito per adeguarlo ad un rigoroso impianto geometrico. La suggestione esercitata dalle fabbriche imperiali sulla committenza successiva è notevole ed è rintracciabile negli impianti a parallelogramma e quadrangolari di alcuni complessi lucani tra cui spicca il castello di Miglionico.

Il grande manufatto è edificato sulla sommità di una collina prospiciente il centro storico dal quale probabilmente era separato dal declivo naturale del pendio che chiaramente è stato modificato con terreno di riporto e la costruzione di un terrapieno per consentire il collegamento tra abitato e castello. Il nucleo originario è costituito da tre ali edificate ed assemblate secondo uno schema perfettamente quadrato di cui il quarto lato, rivolto verso l'abitato non è occupato da edifici ma era certamente definito da una cinta che conteneva l'ingresso. La struttura ha torri circolari poste agli angoli intervallate da alcune torri quadrate mentre la forma triangolare di un recinto aggiunto sul lato non edificato, all'interno e all'esterno del quale si addossano successivi ampliamenti tra cui la chiesa completamente trasformata nel secolo scorso, è determinato dal rapporto con l'orografia dell'area. Al piano terra l'impianto è scandito da una serie di ambienti modulari coperti da volte a crociera mentre al piano superiore la scansione si ripete con coperture a botte a sesto rialzato nel settore meridionale e a crociera costolata nell'ala nord-occidentale. La presenza delle eleganti e slanciate costolature nell'area della residenza comitale unitamente ad una monofora tardo-gotica in un ambiente di raccordo, le piccole monofore della cappella, quella sottostante il loggiato secentesco e i due portali ogivali, uno per l'accesso al piano superiore e l'altro al pianoterra, confermano la datazione del nucleo originario del complesso ai primi decenni del sec. XIV.

Il paramento esterno in pietrame locale in molte parti evidenzia interventi successivi seguiti forse a crolli o determinati da lavori di manutenzione che in alcune aree si presentano come vere e proprie sopraelevazioni che interessano le falde dei tetti la cui orditura è stata modificata: le ipotesi di un ampliamento, nel senso di un sopraelevazione di tutto il complesso, necessitano ovviamente di una verifica approfondita direttamente sulle strutture.

L'area dell'accesso ha subito notevoli trasformazioni anche in tempi recenti con crolli e demolizioni effettuate subito dopo la vendita dell'immobile da parte del comune che ne era venuto in possesso dopo le leggi abolitive della feudalità. In questa zona, tra l'altro, sono presenti alcuni elementi erratici, collocati sull'edificio adiacente l'accesso, una costruzione tardo ottocentesca innalzata sui resti delle murature della cinta e nell'archivolto in tufo dell'ingresso. Una scultura tardo romanica di spoglio rappresentante un leone proviene forse dal portale originario o da qualche altra fabbrica, come anche le mensole trecentesche, analoghe ad alcune esistenti nelle navate della Chiesa Madre che definiscono l'imposta dell'attuale portale del Castello mentre lo stemma del Sanseverino di Bisignano apposto lateralmente nell'attuale accesso era collocato sicuramente sull'ingresso originario. Al lato meridionale più tardi sarà aggiunta un'altra costruzione, contenente un'ampia sala oggi divìsa in due ambienti, che determina anche la trasformazione in grande loggiato del corpo immediatamente antistante. Le caratteristiche dell'edificio, anche se definito da strutture tipiche degli impianti di difesa, sono quelle di un grande complesso la cui funzione è tuttavia legata soprattutto alla residenza di una grande famiglia comitale, elemento che con il passaggio del feudo di Miglionico dal Sanseverino alla famiglia Revertera che lo acquista nel 1624, determina la definitiva trasformazione del castello in residenza baronale. Ai decenni successivi all'acquisto risale il nuovo sistema distributivo del complesso, organizzato in una prima fase lungo un profondo loggiato addossato al lato settentrionale del cortile che più tardi è arricchito da un serie di archivolti in tufo, e successivamente è prolungato verso gli altri lati del quale quello rivolto a sud è caratterizzato da un porticato coperto a crociera.

La Congiura dei Baroni di Raffaele Giuralongo

Il significato della Congiura dei Baroni, sviluppatasi tra il 1485 ed il 1486, consiste fondamentalmente, come opportunamente fu sottolineato da Ernesto Pontieri, nella resistenza opposta dai Baroni all'opera di modernizzazione dello Stato perseguita dagli Aragonesi a Napoli. Re Ferrante aveva mirato a dissolvere il particolarismo feudale e fare del potere regio la sola leva della vita del paese. In questo quadro, lo scontro con i Baroni era sorto inevitabilmente attorno al grosso problema di una «riforma organica dello Stato», i cui cardini erano la riduzione del potere baronale, lo sviluppo della vita economica e la promozione a classe dirigente dei nuovi imprenditori e mercanti napoletani. Strumento di questa politica, fu la riforma fiscale, che affidava nuovi compiti alle amministrazioni comunali (le Università), incoraggiandole a sottrarsi, per quanto possibile, al peso feudale. Ed in verità è stato calcolato che allora nel Regno di Napoli, su 1550 centri abitati, solo poco più di cento erano assegnati al regio demanio, cioè alle dirette dipendenze del Re e della Corte, mentre tutti gli altri erano controllati dai Baroni. Il che significava che il potere feudale nel suo complesso era titolare delle risorse e delle finanze del Regno e che la Corte Aragonese nei fatti era resa subalterna all'organizzazione baronale. Era quindi naturale che il Re favorisse in ogni modo l'estensione numerica delle città demaniali, sottraendole al peso feudale ed incorporandole alla propria diretta amministrazione. Ma l'impresa non era di poco conto. I Baroni erano organizzati in grandi dinastie abbastanza ramificate, ognuna delle quali controllava da sola più terre del Re. I Del Balzo Orsini, ad esempio, si vantavano di poter viaggiare da Taranto a Napoli senza mai uscire dai loro possedimenti; i Sanseverino, ora osteggiati ed ora protetti, erano titolari di feudi che dalla Calabria, attraverso quasi tutta la Basilicata, raggiungevano Salerno e lambivano Napoli; i Caracciolo, i Guevara, gli Acquaviva completavano questa ristretta elite al potere, che di fatto accerchiava la capitale soffocando il Regno.

Questa ristretta classe dirigente si avvaleva dell'alleanza e del favore della Chiesa. Dai tempi angioini, il Papa aveva costretto il Regno a considerarsi territorio a lui infeudato, e nessuno poteva aspirare al trono di Napoli senza l'assenso esplicito e l'investitura formale del Pontefice. Oltre a ciò, il Papa vantava antiche pretese ed antichi privilegi su parecchie terre e città meridionali, come L'Aquila, Tagliacozzo e, più recentemente, Altamura; ed inoltre governava direttamente, attraverso vescovi ed abati, tutta la Chiesa del Regno, fornita di propria ed autonoma giurisdizione, di propri tribunali distinti da quelli regi e da quelli feudali, e di proprie finanze rivenienti dalla fittissima rete di proprietà ecclesiastiche. Baroni e Chiesa si coalizzarono contro il Re, ostacolando in ogni modo lo sviluppo della società meridionale verso forme più moderne di organizzazione politica e di dinamismo economico ed imprenditoriale.

Un primo duro scontro tra i Baroni ed il Re Ferrante si era già verificato nella lunga guerra combattuta all'interno del Regno dal 1459 al 1462. Il Re aveva allora ottenuto l'aiuto di molti capitani italiani, ai quali si era aggiunto un contingente di 1000 fanti e 700 cavalieri approdati dall'Oltremare adriatico e guidati da Giorgio Castriota Scanderbeg, l'eroe nazionale albanese in cerca di nuove patrie per il suo popolo disperso dai Turchi.

Il grande sconfitto di quella guerra fu Giovanni Antonio Del Balzo Orsini, ultimo principe di Taranto, morto ad Altamura nel 1463, forse fatto soffocare dallo stesso Re tramite l'Arciprete di quella Chiesa. Sta di fatto che i Del Balzo Orsini persero allora il vastissimo territorio del principato di Taranto, che fu incamerato dalla Corte, mentre la Chiesa, poco dopo, rivendicava con maggior forza la sua potestà diretta su Altamura, fornendo così ai Del Balzo Orsini, feudatari della città, una amministrazione ecclesiastica più svincolata dall'ossequio al Re e più ligia e fedele al Barone. Ed Altamura, come sappiamo, col suo Principe Pirro Del Balzo Orsini ebbe non piccola parte nella Congiura del 1485-86.

La guerra contro i Baroni del 1459-62 si era insomma conclusa aspramente, ma con una chiara vittoria del Re. Egli aveva potuto allora riprendere con maggior sicurezza la sua politica, innovando nella legislazione fiscale e feudale, mortificando cioè le prerogative baronali, estendendo il potere della Corte e dello Stato, riorganizzando la vita economica e commerciale del Regno. Le città demaniali crebbero, anche se in misura pur sempre inadeguata, ed i Baroni subirono per qualche lustro la iniziativa regia.

Del resto, premeva ai margini stessi del mondo feudale napoletano un nuovo ceto, una nuova classe dirigente, che si differenziava dal vecchio ceppo baronale. Le origini del baronaggio napoletano sono essenzialmente militari: gli Angioini avevano concesso a molti avventurieri i feudi meridionali, in ricompensa dell'opera loro prestata per impadronirsi del Regno e per mantenerlo contro questo o quel pretendente. I Sanseverino erano nati così, organizzando in Basilicata ed in Calabria bande armate filo-angioine contro la Casa Sveva; i Del Balzo anche nel nome tradivano la loro origine francese; i Caracciolo erano stati potenti capitani alla Corte della Regina Giovanna. L'origine guerresca di tutti costoro aveva ossificato un predominio che poco aveva a che fare con il dinamismo imprenditoriale o con le capacità organizzative necessarie a mantenere o estendere le proprie ricchezze. Erano stati al massimo grandi commercianti di grano, come il già ricordato Principe di Taranto Giovanni Antonio Del Balzo Orsini. Ma intorno alla metà del XV secolo, cioè proprio al tempo degli Aragonesi, erano emerse nuove figure di imprenditori meridionali: si trattava di ricchi mercanti, di armatori, di concessionari delle miniere, impegnati nelle industrie estrattive del sottosuolo e del mare. Costoro diedero vita, anche grazie alla politica aragonese, ad un'organizzazione mercantile e produttiva assai vasta: i porti adriatici, soprattutto pugliesi, si aprivano come non mai ai traffici con Venezia e con l'Oriente; la costa tirrenica si popolava di navi mercantili private; furono posti a frutto i giacimenti di piombo ed argento a Longobucco e quelli di allume ad Ischia; si raccolse e si lavorò finemente il corallo del Golfo di Napoli. Il Re stesso, come abbiamo detto, incoraggiava queste attività, entrava in società diretta con i privati, aprendo loro nuove piazze e promuovendo, con misure protezionistiche forse troppo parziali, lo sviluppo del commercio nel Regno, che assunse perciò caratteri spiccatamente oligarchici. E spesso, come si sa, il Re stesso attingeva ai capitali privati per le necessità dello Stato e della Corte.